VUCA時代と言われる昨今では、多くの企業が、自社のパーパスやビジョンに共感する人材の確保と定着、次世代リーダーの育成に悩んでいます。解決策の一つが、自社の理念やビジョン、ブランド価値を社員に浸透させる「インナーブランディング」です。インナーブランディングの取り組みは、顧客価値を向上させる「アウターブランディング」にも通じています。

JTBコミュニケーションデザイン(以下、JCD)は2024年11月25日(月)に、株式会社東京ドーム様をお招きして、インナーブランディングとアウターブランディングの両方を含めた事業ブランディングに関するオンラインセミナーを開催しました。

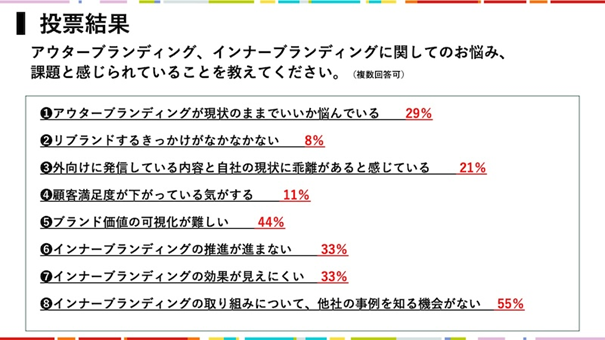

セミナーの冒頭でアンケート機能を使って実施したアンケートの結果を以下に示します。

最も多かった回答は、「インナーブランディングの取り組みについて、他社の事例を知る機会がない(55%)」でした。2番目は「ブランド価値の可視化が難しい(44%)」、3番目は「インナーブランディングの推進が進まない(33%)」と「インナーブランディングの効果が見えにくい(33%)」という結果でした。

セミナーでは東京ドームシティの事例をひも解きながら、これらの課題解決のヒントをお伝えしました。ダイジェストをお届けします。

●登壇者プロフィール

株式会社東京ドーム

常務執行役員 経営管理本部 人事部・教育センター部担当 教育センター部長

上村 純子 氏

株式会社東京ドーム

教育センター部 東京ドームグループ教育センター長 東京ドームアルバイトセンター長

金子 英樹 氏

株式会社東京ドーム

マーケティング企画部 マーケティングコミュニケーショングループ グループ長

鈴木 崇之 氏

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

コンサルティング事業室

柴田 貴裕

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

コーポレートソリューション部 HRコンサルティング事業局 チーフコンサルタント

佐藤 昌弘

※肩書きはセミナー開催当時のものです。

●株式会社東京ドーム様のご紹介

1936年(昭和11年)に創業し、現在は6つのセグメントで事業を展開しています。今回のセミナーでご紹介するブランディングは、6つのセグメントのうち、東京ドームシティ事業で取り組んでいる活動です。2024年11月時点で、過去5年間の新卒採用者57名のうち55名が在籍。定着率は96%を誇ります。

「東京ドームシティブランド」が

お客様に伝わらないという課題感から、

ブランディング活動をスタート

上村氏

ブランディング活動に取り組むきっかけとなったのは、東京ドームシティが抱えていた2つの課題でした。

・東京ドームシティとしての街の魅力、唯一性が認識されていない

・東京ドームシティ一体となったマーケティングができていない

つまり、「東京ドームシティ」というブランドがお客様に伝わっていないし、働くスタッフも理解しきれていなかったのです。

課題を解決するために、まずは東京ドームシティのありたい姿、目指すもの、価値を明確にしようと考えました。それを東京ドームのグループ会社だけでなく、テナントも含む東京ドームシティ全体で共有して、営業活動に反映することを目指します。約1,800名いる直営のアルバイトも対象です。

佐藤

ブランディングに関しては、グループ会社への浸透に課題があるという声が多いのですが、その点も着実に取り組まれていますね。

上村様

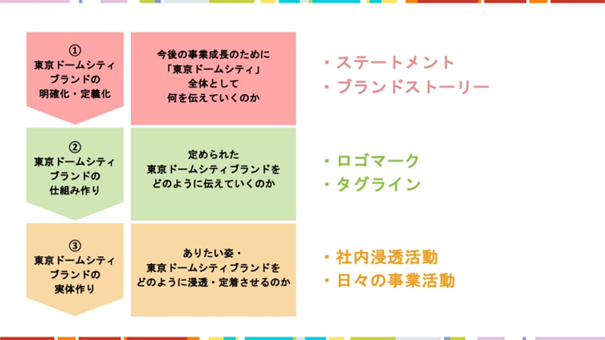

ブランディングは3つのステップで取り組みました。

ステップ1は、東京ドームシティブランドの明確化・定義化。東京ドームシティで働くすべてのスタッフが同じ方向を向くためのステートメントを打ち出し、お客様にも見てもらえるようにWebサイトに掲載しています。

ステップ2は、東京ドームシティブランドの仕組み作り。ブランドを視覚的に伝えるため、ロゴマークとタグラインを新しく作りました。

ステップ3は、東京ドームシティブランドの実体作り。非常に難しいと言われている社内浸透活動にも取り組んでいます。まず、管理職に自部署のブランディング関連のテーマを決めてもらい、そのテーマを配下のグループや、社員一人ひとりまで浸透させてもらうようにしました。管理職以外の社員に対しては、ブランディングのワークショップを継続的に開催しています。

ロゴマークとタグラインで視覚的に伝える

アウターブランディング

鈴木氏

アウターブランディングは、先ほど解説したブランディングの3ステップのうち、ステップ2の仕組み作りと、ステップ3の実体作りにあたります。今回は、仕組み作りの部分について説明します。

ブランディングのテーマとして掲げているのは「多彩な“つながり”と“感動”が生みだす特別な日」。このテーマをお客様にわかりやすく伝えるため、ロゴマークとタグラインを作りました。よく驚かれるのですが、「多彩な体験をお客様に提供する街」を表現するために、可変性をもつロゴマークデザインにしています。基本形のロゴを大事にしつつも、お客様の体験価値に応じて、【RELAX】【MODERN】【PLAYFUL】【EXCITING】の4パターンへとロゴマークが変化するのです。

「心が動く、心に残る。」というタグラインは、ロゴマークに併記する形で使っています。意味は、「リアルな”感動”体験で心が動くだけではなく、多彩な”つながり”で心に残る1日になる」ということです。お客様の人生に東京ドームシティの記憶を残してほしい、東京ドームシティとつながりつづけてほしいという思いでタグラインを作りました。これらの新しいロゴマークとタグラインは、2023年3月31日から使用しています。

ブランドの価値をお伝えするために、webサイトに特設ページを作り、東京ドームシティの公式インスタグラムを開設しました。また、デジタルの力を活用してお客様の体験価値を向上するために、東京ドームシティアプリの運用も始まっています。さらに、構内に設置した大きなサイネージではイベント情報を発信する合間にロゴを使った演出を入れていますし、CMサウンドロゴにも可変性のあるロゴマークを使っています。

佐藤

多岐にわたる活動をされていることがわかりました。私も、東京ドームシティアプリを使っています。

鈴木氏

ありがとうございます。東京ドームシティに入ってアプリでチェックインすると「FUN」が貯まります。プレゼントに交換できるので、ぜひ「FUN」を貯めてみてください。

佐藤

JCDがアウターブランディングに関して支援したのは、「ブランドコンディション調査」による効果測定です。ご依頼のきっかけは、どのようなことだったのでしょうか。

鈴木氏

JCDさんには、インターナルブランディングの活動を先に手伝ってもらっていました。アウターブランディングの活動も行うようになり、効果を定量的に知りたいと思って相談したら「ブランドコンディション調査」を紹介してもらいました。

柴田

冒頭でご紹介したアンケート結果からもわかるように、ブランド価値の可視化は多くの企業にとっての課題です。そこでJCDは、自社開発したモデルを使って「ブランドコンディション調査」をご提供しています。東京ドーム様における調査の大きなポイントは2つありました。1つ目は、多様な来場者特性を踏まえて分析できるモデルで実施したこと。2つ目は、アウターブランディングの効果を検証しながらインターナルブランディングの活動にも橋渡しできる設計にしたことです。アウターブランディングでブランドの価値を伝える主体は、現場で働いているスタッフのみなさんです。その方々に対して、インターナルブランディングでブランドの価値をどのように伝えていけばいいのか。そういったことを意識しながら調査を設計しました。

研修、グッズ作成、イベント開催など

多彩なインターナルブランディング

※東京ドームシティのブランディングにおいては、「インターナルステートメント」という表現を用いているため、ここでは「インターナルブランディング」と表記します。

佐藤

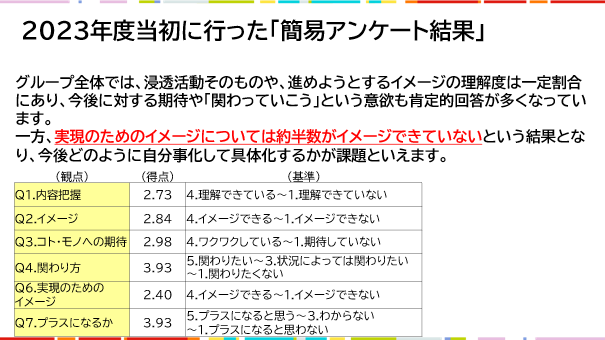

JCDは、東京ドーム様のインターナルブランディング活動が本格的にスタートした2023年度の始めに、スタッフに対してブランディング活動に関する簡易アンケートを実施しました。その結果は以下の通りです。

こうしたアンケートによって、課題がはっきり見えてきます。2023年度は簡易アンケートで把握した課題に基づく現状整理を行い、どのように取り組むべきかお伝えしました。さらに、ブランディング理解研修やブランディング理解動画の作成も支援しています。2023年度末には、1年間の取り組みを総括して効果測定を行う目的で「浸透度調査」も実施しました。

佐藤

JCDが支援した内容をご紹介してまいりましたが、それ以外にもさまざまな取り組みをされたと伺っています。どのような取り組みでしょうか?

金子氏

大きく3つあります。まずは、一つのチームであることを意識づけてもらう目的で、社内向けのブランディンググッズを作成しました。グッズがあると視覚的にブランディングのイメージを共有できますし、日常的に使うツールなのでブランディングへのタッチポイントを増やせます。

佐藤

具体的には、どういったグッズがあるのでしょうか?

金子氏

バッグ、バッジ、社員証ストラップ、パソコンや手帳につけるステッカー、ロゴの入ったボールペンなどがあります。それと、名刺のデザインも変更しました。名刺の裏に東京ドームシティでの体験価値をイメージしたデザイン画像を取り入れています。社内では、「共通のイメージを持つことができた」、「会社で働くことが楽しい、うれしいという感情が生まれた」など非常にポジティブな反応がありました。

2つ目は、スタッフ食堂でのイベントです。アルバイトやテナントスタッフも含めてブランディングを浸透させるため、楽しくブランディングに触れられるような工夫をしました。社内でのブランド認知のきっかけをつくることができたと思っています。

そして3つ目は、一般社員向けの「ブランディングワークショップ」です。2024年9月から毎週開催していて、2025年3月まで行う予定です。このワークショップでは、「ブランドコンディション調査」のデータから見える強み・弱みを考察し、ブランドパワーを高めるために自分が取り組むべき内容を具体的にイメージしてもらいます。

佐藤

ワークショップに参加された方々の反応は、いかがですか。

金子氏

参加者の反応は、とても良いです。「データを見ることでブランディングがしっかり理解できた」、「もっと自社のブランドに自信をもってよいと認識できた」などの感想がありました。

また、2023年からは「No.1プロジェクト」とブランディング活動を連動させています。「No.1プロジェクト」はテナントも含めた東京ドームシティの全施設を対象として、No.1の取り組みをしている施設や店舗を表彰するイベントです。2024年で17回目となりました。ブランディングとの連動を始めてからは、ブランディングのステートメントを体現できているかどうかを評価項目に加えています。東京ドームシティらしい接客を目指す環境や、雰囲気の醸成が目的です。

佐藤

スタッフのみなさんが自発的に取り組みを進めているのが良いですね。ワークショップのアンケート結果を見ると、徐々にスタッフの意識に変化が出ていることがわかります。理想的なブランディング活動と言えるでしょう。「No.1プロジェクト」とブランディングの連動については、JCDも一部支援しています。私も審査員の一人として決勝大会に参加させていただくので、楽しみです。

両輪で取り組んだブランディング活動の効果で、

スタッフにもお客様にも変化が生まれた

佐藤

ここまで、東京ドームシティの事業ブランディング活動の具体例を見てきました。活動を通して、「効果・変化」を感じている点はありますか。

上村氏

お客様に対して価値が伝わっていないという課題がありましたが、伝わるようになってきたと考えています。構内でお客様がサイネージに表示されたロゴを動画で撮影しているのを目にしたときは、びっくりしました。スタッフのやりがいにつながるので、非常にありがたいです。

金子氏

インターナルブランディングを始めたばかりの頃は、イメージが湧かない社員が多かったと思います。さまざまな取り組みを行っているうちに、「自分たちがブランディング活動に参加している」、「自分たちのやっていることがブランディングにつながっている」という意識が、少しずつ形成されてきました。

鈴木氏

インターナルブランディングでスタッフの意識が高まっていて、それがお客様にも伝わっていると思います。「ブランドコンディション調査」の結果は、2023年のブランディング開始前と比較して、2024年は数値が向上しました。インターナルブランディングの活動がアウターブランディングにもつながっていると実感できました。

事業ブランディングにおいて大切なポイントとは

上村氏

ブランディングにおけるキーワードは「一貫性」だと考えています。経営層、管理職、一般社員、アルバイト、テナントまでが同じ方向を向いているという「一貫性」。一人一人のマインドの「一貫性」。そしてブランディング活動の「一貫性」。これらが重要です。

金子氏

インターナルブランディングは無理に意識させるより、楽しく参加してもらうことが大事です。この場所でキャリアを積むことが楽しみになるようなワクワク感を伝えられれば、会社へのロイヤリティを高められます。働きがいの醸成につながって、定着率が向上すれば、インターナルブランディングは成功したと言えるのではないでしょうか。

鈴木氏

アウターブランディングの活動では、お客様を理解した上で顧客体験を向上させるための施策を実施してきました。ただし、お客様に東京ドームシティを好きになっていただくためには、スタッフが東京ドームシティをもっと好きになることが大前提です。アウターブランディングを意識しつつも、インターナルブランディングの浸透活動を地道に積み重ねていくのが重要だと理解しました。

柴田

東京ドーム様のブランディングの特徴は、経営層がしっかりとブランディングの意志を持って進めている点です。ブランディングと評価を連動させる仕組みを作り、日常業務で実践するところまで一貫して取り組んでいます。こうした工夫によって、ブランド価値をお客様に直接届けていることに感銘を受けました。また、ブランディング活動の参加者を社員だけに限定するのではなく、アルバイトやテナントも含めて広く定義しているのも大きなポイントです。

ブランディング活動は単純にPDCAを回すだけではなくて、日々の業務の中でどのように意識していくのか、どうやって楽しんでいくのかが重要です。今回の事例には、そのヒントがたくさん含まれていました。ぜひ参考にしていただきたいと思います。

JCDは幅広いソリューションをご提供しており、インナーブランディングからアウターブランディングまでトータルで支援することが可能です。これからも、事業ブランディングに取り組む企業を支援し、伴走してまいります。

企業への導入事例から学ぶ

インナーブランディング活動の具体的な進め方

JTBデザインコミュニケーションが実際にコンサルティングしているA社を例に、実際にインナーブランディング活動を取り入れた事例を資料としてまとめました。 今後インナーブランディング活動を取り入れる上での参考となるはずです。ぜひご一読ください。

- 企業ブランディング

- 2025/03/31