昨今のコンプライアンス経営やサステナビリティの観点からも、労務管理の適正化は避けて通れない重要な課題となっています。働き方改革の推進や労働基準監督署による監査の強化に加え、従業員や求職者の権利意識が高まる中、労務管理を軽視した企業には人材が集まらないだけでなく、潜在的な問題の存在は企業の信用や経営基盤を揺るがしかねません。

本コラムでは、労務監査の重要性を解説するとともに、企業がコンプライアンスを徹底し、労務リスクを軽減するためのツールとして「社労士診断認証制度」の活用方法をご紹介します。

Ⅰ.労務監査が求められる背景

企業経営者や人事担当者が労務監査を検討すべき理由は、以下のような社会的背景にあります。

1. 働き方改革の影響

長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現など、労働環境の改善が求められる時代です。これに伴い、

労働基準法や関連法規を遵守するだけでなく、従業員が働きやすい環境を提供することが企業の責務とな

っています。

2. 労働トラブルの増加

未払い残業代請求、ハラスメント問題、解雇をめぐる紛争など、労働トラブルが企業に与える影響は深刻

です。これらの問題は、適切な労務管理を行っていれば回避できるケースが多くあります。

3. 行政監査の強化

労働基準監督署による監査は厳しくなっており、違反が発覚した場合には是正勧告や罰則が科される可能

性があります。企業が自主的に労務監査を行うことで、行政指導を未然に防ぐことができます。万が一是

正勧告が出されると、管理者の対策検討・実施に要する業務時間と改善コストが増加し、企業経営に影響

を与えます。未然に対応するコストは問題発覚後のコストより低いため、未然対策を重視することが重要

となります。

4. 非財務情報の重要性

ESG(環境・社会・ガバナンス)への関心が高まる中、企業が労務管理を適正に行っているかどうかは、

財務情報だけでなく、人材の資本、活力を測る非財務情報としても注目されています。労務管理の適正化

は、企業の社会的責任(CSR)や持続可能性を示す重要な指標となります。

Ⅱ.労務監査のポイント

労働関連法規を遵守しているか、適正な労務管理が行われているかを確認します。

主な確認ポイントは以下のとおりです。

・労働条件:就業規則や労働契約が法令に適合しているか

⇒「法定4帳簿」の作成と保管をチェックします。

いまだに「法定3帳簿」と思っている方は要注意です。

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿に加えて、法改正により、年次有給休暇管理簿の作成が義務として追加

されています(2019年4月~)。

・労働時間管理:残業時間の適正性や36協定の締結状況

・賃金管理:最低賃金の遵守や割増賃金の計算方法

・社会保険・労働保険:適正な加入状況

・安全衛生管理:職場環境や健康診断の実施状況

・法改正対応:育児介護休業法等の最新の法改正への対応状況(就業規則等のチェック)

Ⅲ.労務監査を実施するメリット

・法令違反のリスクを軽減

情報社会は、レピュテーションリスク(風評被害)に注意が必要です。違反が発覚することで、ビジネス

遂行に影響がでます。

・労働トラブルの未然防止

・従業員の働きやすい環境の整備(離職防止)

・企業イメージの向上

・助成金を活用しやすい

⇒厚労省の助成金は、労働諸法令を遵守している企業が前提のため、労務監査がOKであれば、申請条件

の大前提がクリアとなり、他の諸条件を満たしていれば、100%受給できます。(採択がある補助金と

の違い)

・労基署の調査をクリアできる

【補足】労働基準監督署の立ち入り調査について

労基署の調査は、不正や密告がなければ入らないと思っていませんか?

立ち入り調査が入るケースは以下の3パターンです。

事前の書面や電話による連絡がある場合もあれば、ノーアポイントでの訪問もあります。

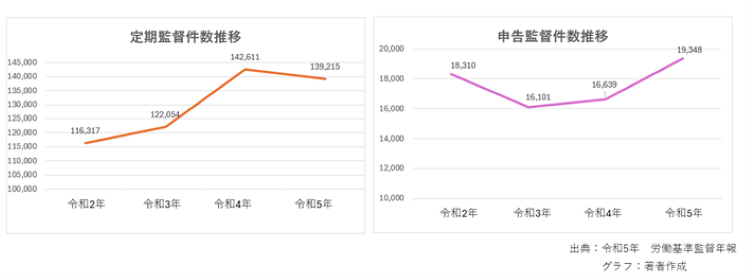

①定期監督

この調査は、労働基準監督署の年度計画に基づき、調査する会社を選定しています。コロナ禍後、対面で

の訪問が解禁となったこともあり、定期監督の件数が増加傾向にあります。

②申告監督

従業員や退職者からの労基署への密告、いわゆる「タレコミ」があった場合に行われる調査です。この調

査は、労務トラブルの増大に伴い件数が最も多くなっており、社労士への相談も増えています。

③災害時監督

盲点なのが、労災事故が発生した場合、労働災害の原因究明や再発防止の施策を行うために調査が実施さ

れる場合があります。

Ⅳ.社労士診断認証制度の活用

労務監査に取り組みやすい実施支援策として「社労士診断認証制度」があります。

1.社労士診断認証制度とは?

前回のコラム「企業を取り巻く法改正に学ぶ<第4回>~社労士法改正から読み解く、労務 マネジメントの新時代~」でも解説した「社労士法の改正による労務監査業務の明文化」とリンクする制度です。2020年4月から全国社会保険労務士会連合会では、労務コンプライアンスや働き方改革に取り組む企業を支援するため、取り組み企業に対して社労士が診断し、認証マークを発行する事業を実施しています。認証マークの活用で、人を大切にする企業であることを広くアピールし、労務コンプライアンスの取り組みや職場環境改善に活用できます。認証ランクは3段階となっています。

2.社労士診断認証制度の流れ

<概要>

3段階の認証ランクのうち、ファーストステップは本診断制度を実施する企業であることを宣言するところから始まります。その後、所定項目の適正をチェックし、必須項目をすべて改善することで、最終的に、「経営労務診断適合企業」の認定を獲得します。

<手順>

ステップ1:職場環境改善宣言企業

職場環境の改善に取り組む企業が、WEBでセルフチェックを行い、“法令等を遵守し、働き方改革を進

め、職場環境の改善に努める“ことを宣言することで、事務局にて確認・承認手続き後、全国社会保険

労務士会連合会よりマークを付与し、認証企業として掲載されます(社労士に依頼して登録手続きを行

うことも可能です)。

◆セルフチェックはこちらから https://www.sr-shindan.jp/selfcheck/

※所要時間も30分~1時間程度で認証を行うことが可能です。

ステップ2:経営労務診断実施企業

「経営労務診断基準」に基づき所定の項目について社労士が診断します。この診断基準を参考に、労務改

善課題の確認と対策の優先順位を検討していきます。確認を受けた企業は企業情報サイトにマーク情報が

掲載されます。

ステップ3:経営労務診断適合企業

「経営労務診断基準」に基づき必須項目のすべてにおいて、対策を実施し、適正と認められた企業に対し

て、企業情報サイトにマーク情報と各項目の調査結果が掲載されます。

3.制度活用のメリット

・労務コンプライアンスの証明: 認証を取得することで、取引先や顧客に対して法令遵守が徹底されてい

る企業であることを証明できます。

・非財務情報の公開: 認証を取得した企業は、認定企業として公式サイトに掲載されるほか、求人広告、

名刺やホームページに認証マークを表示することが可能です。これにより、労務管理の適正性を非財務

情報として対外的に示すことができます。

・求職者へのアピール: 認証マークを活用することで、労務管理が適正に行われている企業として求職者

にアピールできます。特に若年層の求職者は、働きやすい環境や法令遵守を重視する傾向が強いため、採

用活動において競争優位性を獲得することが可能です。

・労務リスクの軽減: 診断を通じて問題点を早期に発見し、改善することでトラブルを未然に防ぎます。

・従業員満足度の向上:適正な労務管理を徹底することで、従業員が安心して働ける環境を提供できます。

それにより、従業員のモチベーションやエンゲージメントの向上が期待され、企業全体の生産性や業績に

も良い影響を与えます。

・企業イメージの向上:認証マークを活用することで、社会的信用を高めることができます。特に最終段

階の認定である「経営労務診断適合企業」は、現在約450社のみが取得しており、早期に認証を得ること

で他社との差別化が図りやすくなります。

※職場環境改善宣言企業は約3400社

Ⅴ.企業経営者・人事担当者への提言

労務監査ために社労士診断認証制度を活用することは、企業のリスクマネジメントにおいて非常に有効です。労務管理の改善は一時的な取り組みではなく、継続的な努力が求められます。

<具体的な取り組み例>

1.社労士診断認証制度の実施:診断を実施することで、自社の課題を明確にし、認定マークの取得を段階的

に目指していきます。この過程で、担当者自身の労務管理力の向上にもつながります。

2.定期的な労務監査の実施:労務管理状況を定期的にチェックし、問題点を早期に発見・改善します。

3.社労士との連携:自社の実態に詳しい労務管理の専門家(社労士等)を選定・活用し、自社の状況や運用

にあった解決策を考え実施することで、無理のない運用で法令遵守を徹底します。

4.従業員とのコミュニケーション:労務管理の改善には従業員の協力が不可欠です。定期的に意見を聞き、

職場環境の改善に取り組みます。

5.非財務情報の活用:認証を通じて、労務管理の適正性を非財務情報として公開し、ステークホルダー

(求職者や取引先等)に対して企業の魅力を訴求します。

おわりに

労務管理は企業の健全な運営を支える重要な要素です。労務監査の実施と社労士診断認証制度の活用は、人材不足対策につながります。企業経営者や人事担当者の皆様には、この機会に労務管理体制を見直し、より良い職場環境構築への第一歩を踏み出していただければと思います。

※出典:全国社会保険労務士連合会/社労士診断認証制度

次回予告

他の認定制度についてもご紹介します。お楽しみに!

HRコンサルティング事業局

プロデューサー(開業社会保険労務士) 田邊 良学

(株)日本交通公社(現JTB)に入社。新規事業開発や人事総務系ソリューションを担当。「組織と人財の最適なバランスこそがイノベーションを生み出す源泉」という信念のもと、人財一人ひとりの変革力を引き出し、新しい旅行業界のビジネスモデル開発を推進し、海外危機管理事業等を開発。事業企画から販売まで一貫した製販一体の推進力を学ぶ。

(株)日本交通公社(現JTB)に入社。新規事業開発や人事総務系ソリューションを担当。「組織と人財の最適なバランスこそがイノベーションを生み出す源泉」という信念のもと、人財一人ひとりの変革力を引き出し、新しい旅行業界のビジネスモデル開発を推進し、海外危機管理事業等を開発。事業企画から販売まで一貫した製販一体の推進力を学ぶ。

現在はJTBコミュニケーションデザインにて、組織開発ソリューション「WILL CANVAS」を担当。新規事業開発の経験と社労士としての専門知識を融合させて、事業戦略と人事戦略の両面から企業の成長を支援している。

【資格】社会保険労務士(開業)、両立支援コーディネーター、運行管理者資格者(旅客)、海外安全・危機管理責任者、防災士、など。

企業への導入事例から学ぶ

インナーブランディング活動の具体的な進め方

JTBデザインコミュニケーションが実際にコンサルティングしているA社を例に、実際にインナーブランディング活動を取り入れた事例を資料としてまとめました。 今後インナーブランディング活動を取り入れる上での参考となるはずです。ぜひご一読ください。

- 人と組織

- 2025/10/17