前回のコラムでは、サーベイ結果の分析方法について、基本的なアプローチをご紹介しました。今回は、さらに一歩踏み込んで、相関分析の事例と活用方法、そして主体別(経営者、管理者、社員)の課題整理法について解説します。これらの手法を用いることで、より深い洞察を得て、効果的な施策立案につなげることができます。

1. 相関分析の事例と活用方法

相関分析は、2つの変数間の関係性の強さを数値化する統計的手法です。サーベイデータの分析において、相関係数を活用することで、様々な要因がどのように関連し合っているかを明らかにすることができます。

ここで調査結果において「設問間の相関が強い」というのは、片方の設問で肯定的な回答をしている人は、もう片方の設問にも肯定的に回答をする傾向が強い、という意味です。

現在のサーベイツールには設問や項目どうしの相関係数を算出する機能を備えているものも多くみられ、弊社の提供するWILL CANVASにもそうした機能を装備しています。

相関分析の基本

相関係数は-1から+1の間の値をとり、以下のように解釈します。

※上記とは別に逆相関(マイナス)もあります。

相関分析の事例

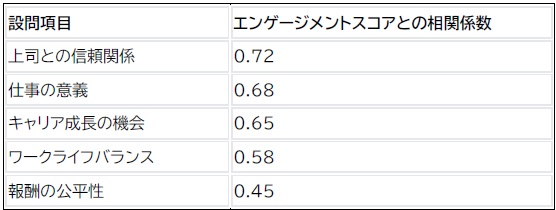

以下に、A社のサーベイデータを用いた相関分析の事例を示します。

A社では、特定の設問を「エンゲージメントスコア」と定義し、それを軸に他の設問項目との相関係数を以下のとおり算出しました。

この結果から、以下のような考察が得られます:

1. 上司との信頼関係が最も強い相関(0.72)を示しており、エンゲージメント向上には上司のリーダーシ

ップが重要である

2. 仕事の意義も高い相関(0.68)を示しており、社員が自分の仕事の価値を理解することがエンゲージメ

ントに大きく影響している

3. キャリア成長の機会も比較的高い相関(0.65)があり、社員の成長意欲に応える環境整備が重要である

4. ワークライフバランスは中程度の相関(0.58)を示しており、働き方改革の取り組みがエンゲージメン

ト向上に寄与する可能性がある

5. 報酬の公平性は他の要因と比べて相関が低め(0.45)だが、無視できない影響がある

相関分析の活用方法

1. 優先課題の特定:相関係数の高い項目から優先的に取り組むことで、効果的なエンゲージメント向上策

を立案できます。

2. 因果関係の推測:相関が強い項目間では、一方の改善が他方にも好影響を与える可能性が高いです。

例えば、上司との信頼関係を改善することで、エンゲージメントの向上が期待でき

ます。

3. 複合的な施策立案:複数の相関の高い項目を組み合わせた施策を考案することで、相乗効果を狙うこと

ができます。

4. 長期的な傾向分析:定期的に相関分析を行うことで、組織の変化や施策の効果を経時的に追跡できま

す。

このように「相関係数」を使うことによって設問どうしの関係性を把握することができます。ただし、ここ

で2つ留意点があります。

1点目は、上記の2にあげた相関関係と因果関係の違いについてです。例えば、

●「上司のフィードバック」

●「成長実感」

との間に一定の相関関係があった場合、一般的には「上司のフィードバックが多ければ多いほど部下の成長実感が高くなる」と解釈するのが通常のように思われます。したがってこのデータにしたがえば、会社としては上司に対して「フィードバックの質・量を高めましょう」と働きかけるのがセオリーです。

しかし、ある企業でこのデータを見た人事部長は、「当社は、成長実感を持っている社員ほど率先して上司のフィードバックをもらおうとしている」、すなわち部下側の行動に起点がある(因果関係が逆である)という解釈をされていました。

このように、因果関係はデータから自動的に導き出せるとは限りません。その点は、組織の実態を観察しながら考察していただく必要があります。

2点目は、「有意水準」についてです。有意水準というのは、そのデータの「確からしさ」を表す指標であり、統計的な処理をすることにより、データ相関係数が偶然のものなのか、そうでないのか判別することが可能となります。

なお弊社のWILL CANVASには有意水準を算出するプログラムは装備されていませんが、調査結果をもとにした報告書を作成する場合は、ご要望に応じて有意水準を出すケースもあります。

2. 主体別(会社、上司、職場、自己)の課題整理法

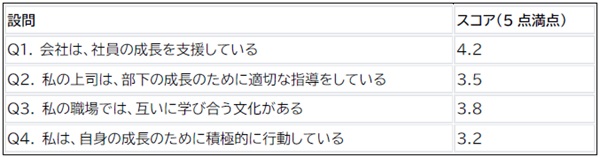

サーベイ結果を深く理解するには、設問に込められた主体の違いに注目し、それらの関係性から組織の課題を読み取ることが重要です。以下に、主体の異なる設問項目のスコアを比較し、その関係性から推察される課題と解釈の例を示します。(弊社WILL CANVASの設問そのままではありませんが、わかりやすい設定に置き換えています)

設問項目と結果

関係性の分析と解釈

1.会社の支援と上司の指導のギャップ(Q1: 4.2 vs Q2: 3.5)

• 解釈:会社全体としての成長支援の取り組みは評価されているが、それが直属の上司を通じて十分に実

践されていない可能性がある。

• 潜在的な原因:

・ 会社の方針が現場の管理職に十分に浸透していない

・ 管理職のマネジメントスキルや時間的余裕が不足している

・ 成長支援の具体的な方法が管理職に明確に示されていない

• 課題:管理職の育成と、会社の方針の現場への落とし込みが必要

2.職場の文化と個人の行動のギャップ(Q3: 3.8 vs Q4: 3.2)

• 解釈:職場全体としては学び合う文化があると認識されているが、個人レベルでの積極的な行動に結び

ついていない。

• 潜在的な原因:

・ 学び合いの機会はあるが、個人の主体性を引き出せていない

・ 業務の忙しさから、自己成長のための時間を確保できていない

・ 成長に向けた具体的な行動指針が不明確

• 課題:個人の主体性を引き出す仕組みづくりと、成長のための時間確保が必要

3.会社の支援と個人の行動のギャップ(Q1: 4.2 vs Q4: 3.2)

• 解釈:会社は成長支援を行っているが、それが個人の積極的な行動に十分につながっていない。

• 潜在的な原因:

・ 会社の支援策が社員のニーズと合致していない

・ 支援策の存在や利用方法が十分に周知されていない

・ 成長に向けた行動が評価や処遇に反映されていない

• 課題:社員のニーズに合った支援策の設計と、その効果的な周知が必要

このように、設問に込められた主体の違いに注目し、それらの関係性を分析することで、組織の課題をより深く理解し、効果的な対応策を導き出すことができます。また、この分析手法は他の設問群にも応用可能で、組織全体の課題把握と改善につながります。

まとめ

相関分析と主体別の課題整理を組み合わせることで、サーベイ結果からより深い洞察を得ることができます。それによって打つべき施策が変わってきますので、調査結果の読み解きは慎重に行う必要があるでしょう。

次回は、これらの分析結果をどのように効果的にフィードバックし、具体的な改善活動につなげていくかについて解説します。サーベイ結果を単なるデータではなく、組織変革の強力なツールとして活用する方法をお伝えしていきます。

HRコンサルティング事業局

シニアコンサルタント 森田 朋宏

大学卒業後、出版社勤務を経て独立系コンサルティング会社に転身。中堅・中小企業の組織・人事改革、退職金・企業年金制度改革等のコンサルティング、管理者研修等、幅広い支援を行う。

大学卒業後、出版社勤務を経て独立系コンサルティング会社に転身。中堅・中小企業の組織・人事改革、退職金・企業年金制度改革等のコンサルティング、管理者研修等、幅広い支援を行う。

その後、メガバンク系シンクタンクに転職し、経営戦略を実現するための組織課題の抽出、および課題解決のための人事制度構築をベースに、大手上場企業から中堅企業の幅広い業種においてコンサルティング活動を実践。

近年は人的資本経営に着目し、ISO30414リードコンサルタント/アセッサーの資格を取得。

会社のビジョンを知る社員は「半数」の現実

外部環境の変化が激しい今、社員が会社で働く際のよりどころとなる企業理念やビジョンの浸透が、今まで以上に重要になります。

ここでは「会社のビジョンに関する意識調査2020」の結果から、ビジョン浸透の実態と社内に浸透させるためのポイントについて探ります。

- 人と組織

- 2025/06/24