日本では管理職への昇進が男女問わず忌避される傾向があり、その原因は管理職になると業務負荷が高くなるというイメージが強いことが挙げられます※。こうした課題を解決するために、管理職業務の「やりがい」を伝えるコミュニケーションや、次世代リーダーを育成するプログラムの実施等が必要になってきています。

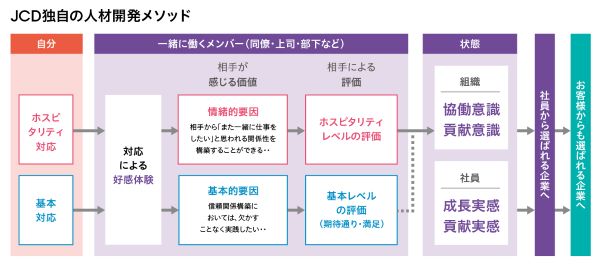

JTBコミュニケーションデザイン(以下、JCD)は、長年の調査・研究により個人を動かす「モチベーション」と、顧客や組織への信頼獲得のための「ホスピタリティ」に関する独自メソッドを保有し、この独自メソッドを通じて1,000社を超える企業・官公庁等への組織開発・人材開発のコンサルティングを行っています。大手スーパーマーケットチェーン・マルエツ様の管理職育成研修も、当社のメソッドを駆使して、企業や社員一人ひとりに寄り添った独自の研修内容をご提案しています。その取り組み過程や受講者の反応、研修後のフォローアップなどについて、担当コンサルタントの佐藤がインタビュー形式で応えます。

※出典:株式会社 パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査」

JCDのモチベーション&ホスピタリティに関する

研修プログラムが問い合わせの糸口に

―マルエツ様とのやり取りが始まった経緯を教えてください。

首都圏で多くのスーパーマーケットを運営されているマルエツ様は、職位に応じた様々な教育制度を設けていらっしゃり、女性従業員を対象とした「管理職育成研修」を独自に企画されていました。管理職(店長)になることに不安を覚える従業員がいる中、管理職の役割や自己成長の機会を訴求する研修を3回シリーズで計画しておられました。3回目では「リーダーシップ」や「コミュニケーション」をテーマに企画されており、人の行動を喚起する「モチベーション」や、お客様や組織への信頼獲得につながる「ホスピタリティ」に関する理論を用いて研修プログラムを展開している当社にお問い合わせをいただきました。

JCDには豊富な人材コンサルタントが在籍していますが、私は以前小売業に従事していたこともあり、マルエツ様の事業と親和性が高いということで、担当することになりました。

人事担当者と相談しながら独自のプログラムを構築

―プログラム構築の際、クライアントからどんなご要望がありましたか?

この研修は受講者にリーダーシップを身に付けていただくことが目的でしたが、マルエツ様と相談した結果、その手段として最終的に「コミュニケーション」にフォーカスを当てることになりました。

スーパーマーケットは、社員やパート、アルバイトなど職場で働く仲間だけでなく、納入業者の方々やお客様など様々な人と関わる職場です。年齢、性別、経験も多様なバックグラウンドを持つ人々と円滑なコミュニケーションを図ることが、店長には不可欠です。また、リーダーの職務である、ビジョンの伝達や、職場の仲間のモチベーション向上にも、コミュニケーション能力は欠かせません。私も小売業時代は、年上のスタッフとのコミュニケーションに悩んだ時期があり、講師でありながらもそういった実体験を織り交ぜて、より現場で役立つ研修にしてほしいというのがマルエツ様の意向でした。

現場に即したプログラムを設計し、

理論で終わらせない工夫を

―実際に研修する際は、どのようなことを意識して伝えていきましたか?

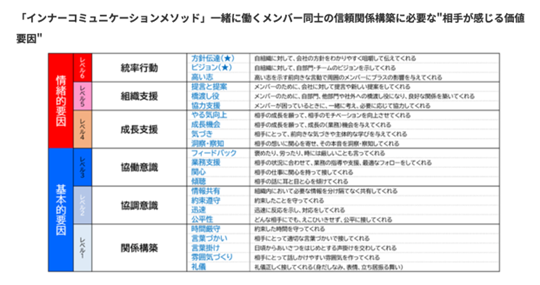

研修では、当社が開発した「インナーコミュニケーションメソッド」を中心に構成していきました。長年の調査・研究による「JTBホスピタリティマネジメント」での知見を活かし、新たに調査・分析を行って開発した「インナーコミュニケーションメソッド」は、社内のコミュニケーション強化を図り、組織の活性化につなげることを目的としています。

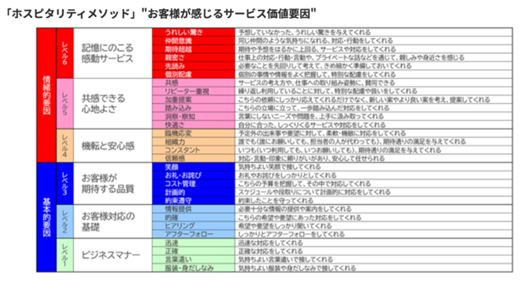

下図のように「ホスピタリティメソッド」が、”お客様が感じるサービス価値要因”(お客様起点)で策定しているのに対し、「インナーコミュニケーションメソッド」は、一緒に働く職場のメンバー(同僚・上司・部下など)同士の信頼関係構築に必要な”相手が感じる価値要因”(一緒に働くメンバー)を起点として、「6つのレベル/23の価値要因」に体系化しています。

また、このメソッドでは、職場で一緒に働くメンバーとの信頼関係構築に欠かすことなく実践したい「基本的要因」と、相手から「また一緒に仕事をしたい」と思われる関係を構築するための「情緒的要因」を定義しています。

研修の前半では、この「基本的要因」と「情緒的要因」の2つを軸に、コミュニケーションで目指すべき方向性をお示しし、店長として職場でどのようなポイントに気をつけてコミュニケーションを深めていただければいいかをお伝えしました。

また後半では、このメソッド内にある「洞察・察知」というアクションにフォーカスして、従業員がまだ言葉にしていない本音をどのように洞察・察知すればいいのかを考える機会を設けました。

具体的には、店舗内で発生する可能性のあるコミュニケーションのケーススタディを作成し、そのケーススタディに基づいて自分ならどういう対応をするのか、を各自考えていただきました。なるべく受講者の皆さんに話していただいて、そこに私自身の経験を語りながら共感を示すことで、研修を活性化する工夫もしました。

研修終了後に「実は現場で似たような場面に遭遇したことがあって、どう対応したらいいですか?」「もう一度詳しく教えてもらえますか?」と追加質問を受けました。理論だけでなく、現場で役立つスキルを身に着けていただけるよう工夫した甲斐があったと感じます。

研修後のアンケート結果で効果を測定し、

サービスの向上に役立てる

―アンケート結果の反応はどうでしたか?

フォローアップとして研修後に必ずアンケート調査を行うのですが、お陰様で受講者から高い評価をいただき、特に「仕事の役立ち度」に関しては、全員が最高評価をつけてくださいました。「洞察・察知はすぐに店舗で実行できそうだと思った」「ホスピタリティのレベル分けや、職場のスタッフとの関係構築の部分はすぐに仕事に活かせそうだなと思った」などのご感想もいただきました。事前のヒアリングで現場の声を拾い、それを研修に落とし込むことで、より受講者の共感が得られる形のプログラムとなったことが好評価につながったと思います。

参加者のアンケート調査結果ですので、当社のサービスを評価するには不十分な量です。続けて研修のご支援をさせていただき、この研修を受けて実際に管理職への昇進に興味を持った方がどのくらいいらっしゃったのかなど、長期的な視点で効果測定を続け、今後のサービス改善につなげていきたいと考えています。

研修を通して管理職になりたい層を

増やしていきたい

―研修を終え、見えてきた課題などはありましたか?

今回の研修で、企業の現状について、もう少し踏み込んだリサーチを行うことが重要だと感じました。従業員の構成や、管理職の女性の比率などのほか、管理職の方がその後どういうステップでキャリアを描かれているのかなど、様々な角度からリサーチできたら、より企業の課題を解決できるプログラムをご提供できると考えています。

また、様々な企業をご支援する中で、その業務負担から、女性・男性問わず管理職には上がりたくないという声を耳にします。さらに女性に関しては、ライフイベントの影響など女性を取り巻く環境に対する職場の理解が及んでいない点が、問題を複雑化させていると感じます。私がご支援している別の企業の研修では、そうした女性の状況を理解し、どう接したらいいかという研修も行っています。「自分が管理職になれるんだろうか?」と感じている方々のマインドを「自分たちもやってみたい!」に変えることが、私たちの今後の課題です。

裏を返せば、この課題を解決できたら、日本経済の発展に寄与できるのではないかと考えています。ダイバーシティを尊重し、誰もが自分らしく活躍できる社会をつくることは、喫緊の課題である労働人口減少への対策になりますし、社員・管理職の育成は企業経営の持続可能性にも大きく影響します。ビジネスを支えるのは人ですからね。少し大きな話ですが、私はそう感じています。ですので、社員一人ひとりが活躍できるような成長支援を目指し、JCD独自のメソッドに基づいた調査・研修・組織コンサルティングを通じて、企業や組織内のコミュニケーション課題の解決にこれからも取り組んで参ります。

HRコンサルティング事業局

チーフコンサルタント 佐藤 昌弘

大手コンビニエンスストアで店長を経験後、新入社員や中途入社社員の教育・研修を担当。その後、外資系保険会社で営業活動に従事したのち、大手銀行で生命保険販売推進責任者として保険販売指導を担う。JCDに入社後、現在は企業向けコンサルタントとして活動している。

大手コンビニエンスストアで店長を経験後、新入社員や中途入社社員の教育・研修を担当。その後、外資系保険会社で営業活動に従事したのち、大手銀行で生命保険販売推進責任者として保険販売指導を担う。JCDに入社後、現在は企業向けコンサルタントとして活動している。

企業への導入事例から学ぶ

インナーブランディング活動の具体的な進め方

JTBデザインコミュニケーションが実際にコンサルティングしているA社を例に、実際にインナーブランディング活動を取り入れた事例を資料としてまとめました。 今後インナーブランディング活動を取り入れる上での参考となるはずです。ぜひご一読ください。

- 人と組織

- 2025/03/31