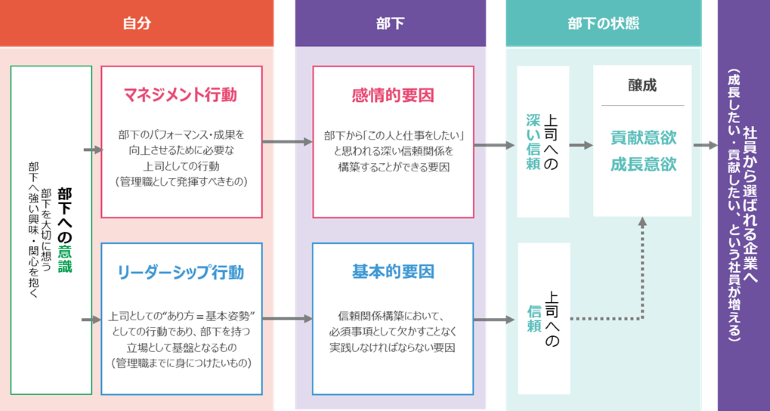

1回目のコラムでは、上司と一緒に働く部下との間に、より深い信頼関係が構築されることで、部下の「成長意欲」と「組織への貢献意欲」が醸成される。その関係性が組織の中にたくさん築かれてくると“成長したい・貢献したい“という社員が増え、結果、「社員から選ばれる(エンゲージメントの高い)企業」になる、という考え方を整理した、弊社独自の「インナーコミュニケーションメソッド」について、ご紹介しました。(下図参照)

そして2回目については、「信頼関係構築において、必須事項といて欠かすことなく、実践しなければならない要因」として定義している【基本的要因】の実践ポイントをご紹介いたしました。

3回目となる今回は、「部下から“この人と仕事をしたい”と思われる深い信頼関係を構築することができる要因」として定義している【情緒的要因】の実践ポイントをご紹介いたします。

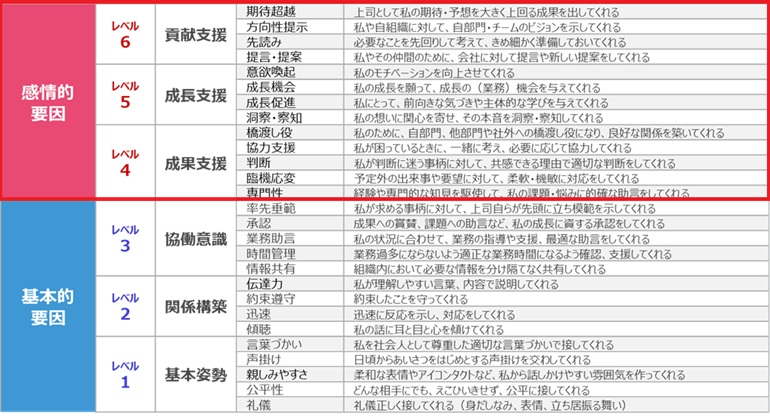

部下から「またこの人と仕事をしたい」と思われる深い信頼関係を構築するために、実践できると望ましい“部下が感じる価値要因【情緒的要因】”

部下との深い信頼関係を構築する上で、実践することでより深い信頼関係の構築につながり、「また、この人と仕事をしたい」を思ってもらえる要因を「情緒的要因(レベル4~6)」と定義し、以下の通り整理しています。(下図参照)

今回は、レベル4~6それぞれの要因についての実践ポイントをご紹介いたします。

1: レベル4「成果支援」

部下のパフォーマンスや成果を向上させるために上司としての行動を、5つの要因にまとめています。ここでは、5つの要因それぞれの実践ポイントについて、ご紹介します。部下との日頃のコミュニケーションにおいて、実践できているかどうかを、チェックしてみてください。

「専門性」・・・自身の経験や専門的な知見を駆使して、部下の課題・悩みに的確な助言をしてくれる

「臨機応変」・・・部下の業務において、予定外の出来事や要望に対して、柔軟・機敏に対応をしている

「判断」・・・部下が判断に迷う事柄に対して、共感できる理由で適切な判断をしている

「協力支援」・・・部下が困っているときに、一緒に考え、必要に応じて協力している

「橋渡し役」・・・部下のために、自部門、他部門や社外への橋渡し役になり、良好な関係構築の支援をしている

ここでご紹介した内容は、部下が、より高いパフォーマンスや成果を発揮できるよう、上司として実践した方が望ましい要因です。

部下の状況に合わせ、自分自身の専門性や持っている人脈を活用して部下の支援を行い、部下の成果や、パフォーマンスの向上へつながる行動を実践してみてください。

2:レベル5「成長支援」

部下のさらなる成長へつなげるため、上司として実践することが望ましい行動を、4つの要因にまとめています。

「洞察・察知」・・・部下の想いに関心を寄せ、その本音を洞察・察知している

「成長促進」・・・部下にとって、前向きな気づきや主体的な学びを行う意欲醸成を行っている

「成長機会」・・・部下の成長を願って、成長の(業務)機会を与えている

「意欲喚起」・・・部下のモチベーションを高める取り組みをしている

この4つの要因は、部下の状況に応じて、部下の成長につながるような支援を行う項目として、まとめています。

部下のさらなる成長のため、自身が日ごろから実践できているかどうかを、振り返ってみてください。

3:レベル6「貢献支援」

部下が自組織へさらなる貢献をしてもらうため、実践できると望ましい要因を4つにまとめています。

「提言・提案」・・・部下のために、会社に対して提言や新しい提案を実施している

「先読み」・・・部下の業務遂行にあたり、必要なことを先回りして考えて、きめ細かく準備している

「方向性提示」・・・部下や自組織に対して、自部門・チームのビジョンを明示している

「期待超越」・・・上司として部下の期待・予想を大きく上回る成果を出すよう尽力している

これらの要因は、部下が自身の成果やパフォーマンスの向上だけでなく、組織への貢献に寄与してもらうために、実践すると望ましい要因です。

どうしても、上司自身も目の前の業務に没頭しがちですが、組織のさらなる成長へ向け、上司として部下にどのようなことを実践したらよいのかを、上述の4要因を参考に、実践してみてはいかがでしょうか?

日頃から「部下とのコミュニケーションに悩んでいる」という方、また「組織全体のチームワークや管理職のパフォーマンスに課題感を感じている」企業のご担当者様は、前回ご紹介した「基本的要因の実践ポイント」に加え「情緒的要因の実践ポイント」について、自身の実践状況を振り返る、組織の状態を想像する、などを行ってみてください。

何らかの気づきがあれば、その点を改善する取り組みを行うことがポイントです。

現在お持ちの課題に、何らかのヒントとなりましたら幸いです。

(弊社ではメソッドを活用したマネジメント研修やコンサルティングも行っておりますので、ご相談を承ることも可能です)。

*本シリーズは、今回(第3回)で、最終回となります。

HRコンサルティング事業局

チーフコンサルタント 佐藤 昌弘

大手コンビニエンスストアで店長を経験後、新入社員や中途入社社員の教育・研修を担当。その後、外資系保険会社で営業活動に従事したのち、大手銀行で生命保険販売推進責任者として保険販売指導を担う。JCDに入社後、現在は企業向けコンサルタントとして活動している。

大手コンビニエンスストアで店長を経験後、新入社員や中途入社社員の教育・研修を担当。その後、外資系保険会社で営業活動に従事したのち、大手銀行で生命保険販売推進責任者として保険販売指導を担う。JCDに入社後、現在は企業向けコンサルタントとして活動している。

企業への導入事例から学ぶ

インナーブランディング活動の具体的な進め方

JTBデザインコミュニケーションが実際にコンサルティングしているA社を例に、実際にインナーブランディング活動を取り入れた事例を資料としてまとめました。 今後インナーブランディング活動を取り入れる上での参考となるはずです。ぜひご一読ください。

- 人と組織

- 2025/07/07