2025年は育児・介護休業法の改正が年2回実施されます(1回目:4月、2回目:10月)。これにより、働く人々が仕事と育児・介護をより両立しやすい環境整備が進みます。特に10月施行の改正では、「育児期の柔軟な働き方」に重点が置かれており、企業にとっても従業員にとっても重要な転換点となります。

本記事では、2025年10月から施行される具体的な改正内容と、企業が準備すべきポイントを解説します。

Ⅰ.改正の背景と目的

少子高齢化が進む日本において、育児や介護と仕事の両立を支援する環境整備の一環として、2022年4月から段階的に育児・介護休業法の改正が進められています。この改正は、従業員の働きやすさを向上させるだけでなく、企業の人材確保や定着率の向上にも寄与しています。

企業における取得意向確認の義務化や、2022年10月に施行された産後パパ育休(出生時育児休業)は、男性の育児休業取得率向上に大きく貢献しました。その結果、男性の育児休業取得率は初めて40.5%(前年比+10.4ポイント)を突破し、4割を超える成果が見られています。

出典:厚生労働省 令和6年度「雇用均等基本調査」

Ⅱ.2025年10月からの主な改正内容

10月の改正では、特に育児期の柔軟な働き方を実現するための措置が拡充され、従業員の多様なニーズに応える制度設計が求められます。

1. 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

施行日:2025年10月1日

(1)事業主が講ずべき措置

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は以下の5つの措置から

2つ以上を選択して実施する義務があります:

❶ 始業時刻等の変更

フレックスタイム制や時差出勤など

❷ テレワーク等

月10日以上利用可能、原則時間単位で取得可とする

❸ 保育施設の設置運営等

ベビーシッター手配や費用負担など

❹ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与

年10日以上、原則時間単位で取得可とする

❺ 短時間勤務制度

1日の所定労働時間を原則6時間

これにより、企業は従業員の多様な働き方を支援する制度を整備する必要があります。

(2)過半数組合等からの意見聴取

事業主が講ずる措置を選択する際には、過半数労働組合または従業員代表からの意見聴取が必要です。利用しやすい良い制度にするためにも、手続きの透明性を確保することが重要です。

(3)労働者が選択して利用可能

事業主が講じた措置の中から、労働者が自身の状況に応じて1つを選択して利用することができます。

2. 柔軟な働き方に関する個別周知・意向確認の義務化

施行日:2025年10月1日

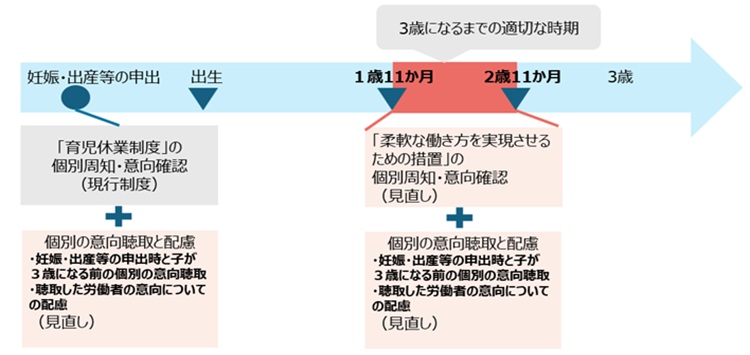

(1)対象者と周知の時期

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になる前の適切な時期に、事業主は以下の内容を個別に周知し、制度利用の意向を確認する義務があります。

(2)周知時期

子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで。

(3)周知すべき内容

❶事業主が選択した対象措置(2つ以上)の内容

❷措置の申出先(例:人事部等)

❸所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

(4)周知の方法

周知および意向確認は、以下のいずれかの方法で行います

・面談(オンライン面談も可)

・書面交付

・FAX(労働者が希望した場合のみ)

・電子メール(労働者が希望した場合のみ)

出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

Ⅲ. 効果的な法改正対応

(1)就業規則の見直し

改正内容に対応するためには、就業規則や労使協定の見直しが必須です。

労働基準法では、「労働条件の基準は最低限のものであり、その向上を図るよう努めなければならない」と定められています(目的条文の要約)。法改正の内容を基準としつつ、より良い制度へと見直しを行うことで、企業の魅力を高めることができます。これにより、求職者や従業員から「選ばれる企業」としての地位を確立し、持続的な成長に貢献することが期待されます。

(2)制度の周知と研修

従業員や管理職に対して、改正内容や新たな制度についての説明会や研修を実施し、制度への理解を深めることが重要です。制度の利用方法やそのメリットを従業員に周知するだけでなく、管理職にも適切な運用方法を教育することで、制度が実際に活用され、効果を発揮する「生きた制度」となります。

(3)制度の運用支援

形式的に措置を講じるだけでなく、実際に従業員が利用しやすい制度設計を行う必要があります。例えば、テレワークを導入する場合には、通信環境や勤怠管理システムの整備が欠かせません。また、制度を運用管理する担当者の業務負荷への配慮も大切です。休暇の取得数管理や周知対象となる年齢を従業員名簿で管理する等、新たな業務が増加するため、ITなどを活用したバックオフィスの業務効率化も合わせて検討することが求められます。

(4)新制度の効果測定

新しい制度は浸透に時間がかかるため、継続的な制度周知とともに、利用者へのアンケート実施や、組織風土や個人のモチベーションの変化を調査し、効果測定を行うことが重要です。これにより、制度の改善点を明確にし、より良い制度を構築するための施策を講じやすくなります。

まとめ

2025年の育児・介護休業法改正は、企業にとって従業員の働きやすさを向上させる絶好の機会です。特に、柔軟な働き方を実現するための措置の導入は、企業のイメージ向上や人材確保に寄与します。

施行までの期間は限られていますが、早期に準備を進めることで、企業と従業員の双方にメリットのある制度を構築することが可能です。法改正をチャンスと捉えて、持続可能な職場環境の実現に向けた取り組みを進めてください。

HRコンサルティング事業局

プロデューサー(開業社会保険労務士) 田邊 良学

(株)日本交通公社(現JTB)に入社。新規事業開発や人事総務系ソリューションを担当。「組織と人財の最適なバランスこそがイノベーションを生み出す源泉」という信念のもと、人財一人ひとりの変革力を引き出し、新しい旅行業界のビジネスモデル開発を推進し、海外危機管理事業等を開発。事業企画から販売まで一貫した製販一体の推進力を学ぶ。

(株)日本交通公社(現JTB)に入社。新規事業開発や人事総務系ソリューションを担当。「組織と人財の最適なバランスこそがイノベーションを生み出す源泉」という信念のもと、人財一人ひとりの変革力を引き出し、新しい旅行業界のビジネスモデル開発を推進し、海外危機管理事業等を開発。事業企画から販売まで一貫した製販一体の推進力を学ぶ。

現在はJTBコミュニケーションデザインにて、組織開発ソリューション「WILL CANVAS」を担当。新規事業開発の経験と社労士としての専門知識を融合させて、事業戦略と人事戦略の両面から企業の成長を支援している。

【資格】社会保険労務士(開業)、両立支援コーディネーター、運行管理者資格者(旅客)、海外安全・危機管理責任者、防災士、など。

企業への導入事例から学ぶ

インナーブランディング活動の具体的な進め方

JTBデザインコミュニケーションが実際にコンサルティングしているA社を例に、実際にインナーブランディング活動を取り入れた事例を資料としてまとめました。 今後インナーブランディング活動を取り入れる上での参考となるはずです。ぜひご一読ください。

- 人と組織

- 2025/09/01