10月1日に令和7年度(第57回)社会保険労務士試験の合格発表が行われました。 受験生にとっては努力が実を結ぶ日であり、同時に企業にとっては「人と組織を支える専門家」が新たに誕生するタイミングでもあります。今回は、令和7年6月18日に成立・公布された第9次社労士法改正による企業の人材戦略と労務管理に与える影響についてまとめます。

1.社労士とはどんな専門家か?

「社労士って、保険屋さん?」と思われる方もいるかもしれません。 正式には「社会保険労務士」といい、時に「労務士」と呼ばれることもあります。確かに、社会保険や労働保険の手続きを代行する業務が古くからの代表的イメージですが、社労士の役割はそれだけにとどまりません。

出典:東京都社会保険労務士会(公式)

出典:東京都社会保険労務士会(公式)

社労士は、労働法や社会保険制度を基盤に、従業員と企業の双方を守り、健全な組織づくりを支援し企業価値向上を図る専門家です。(なお、個人をサポートすることをメインとしている社労士もいます。例:障害年金等の年金相談等)

具体的には、

•就業規則の設計

•人事制度の構築支援

•労務リスクの予防

•各種研修(管理職研修、ハラスメント等)

•労働相談対応

•年金相談

•助成金の申請(社労士の独占業務)

など、幅広い分野に携わります。知名度は弁護士や税理士に比べると低いかもしれませんが、働き方改革や人的資本経営の重要性が高まる今、必要不可欠な専門家として注目が集まっています。

2.「第9次社労士法改正」とは?

こうした流れを後押しするのが、令和7年6月18日に成立・公布された第9次社労士法改正です。 この改正は、社労士の使命の明確化、業務範囲の拡充をした点で大きな意味を持っており、社労士法の改正が、企業の人材戦略と労務管理に与える影響についてまとめます。

改正の背景

急速な少子高齢化の進展や就業構造の変化により、働き方に対するニーズが多様化しています。企業は高齢者、女性、障害者、外国人等の多様な人材を活用し、「人的資本・人への投資」を行う適切な人材戦略の展開が求められ、より高度な専門知識が必要な時代になっています。それに対応すべく、専門家としての社労士の業務について、わかりやすく、明確に定められたのです。

主な改正点

①社会保険労務士の使命に関する規定の新設

社労士の目的条文(第1条)が、同法の「目的」規定に代わり、「使命」に関する規定を新設され、社労士の「使命」がはっきり明文化されました。

(第1条)

「適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与し、もって事業の健全な発達と労働者等の福祉及び社会保障の向上及び増進並びに豊かな社会の実現に資する」

つまり、「企業と労働者、そして社会全体をより良くする専門家」としての役割がしっかり定められました。

②労務監査業務の明文化

第2条で、いわゆる労務監査※1業務を、社労士の業務として明確化されました。今後は、法令遵守のみならず、「ビジネスと人権」への対応も含め、働く人の権利を守るための監査を行う機会が増えてきます。 企業にとっては未然のトラブル回避と「人的資本」の信頼性向上に直結します。今後、IPO(新規上場株式)準備企業や同一労働同一賃金への対応などでも「労務監査」のニーズが高まると予想されます。 労務監査により新たな社労士業のイメージが浸透することで、社労士の活躍の場が広がることが期待されています。

※1「労務監査」とは、企業の労務管理や社会保険の手続きについて、法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することです。

③裁判所での出頭・陳述規定の整備

社会保険労務士が裁判所での「本訴以外」の手続き、たとえば労働審判のような場面でも「補佐人」として弁護士とともに出頭・陳述できることが、改めて明文化されました。これにより、紛争解決手続への社労士の関与が、改めて制度上裏付けられる形となります。 労働環境の変化が激しい昨今は労働トラブルも増加しており、本改正により社労士の出番も増加すると思われます。

④名称使用制限の強化

労働問題対応、企業を支援する助成金のニーズが高まることで、無資格者によるトラブルも増えています。 「社会保険労務士」「社労士」「社労士法人」など、類似名称の例示を明記することで、名称の混乱による専門性の誤認を防ぎ、正式な資格を持つ者が明確に識別されることで、トラブルを防ぎ、資格の信頼性を守る仕組みが整えられました。実は、社労士のみならず、行政書士も同時期に令和7年6月6日に行政書士法の一部が改正されて、行政書士法第1条の「目的」が「行政書士の使命」となり、業務制限規定の明確化、両罰規定の整備(行政書士でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則)等が行われます。これも、同様の理由が背景にあると考えられます。

3.企業と人事・労務担当者に求められる視点

今回の改正は、社労士制度の使命や役割を再整理するものですが、改正となった背景を知ることで、人事・労務担当者も、より専門性が必要な時代となったことや、担当者として、労務管理、組織改革のために、やるべきことが見えてきます。

❶労務監査

「労務監査」が社労士の業務として明確化されたことは、働き方改革、人的資本経営等で、労働環境への社会的な注目が高まるなかで、労務監査を積極的に導入する必要性が高いことを示しています。労務監査の結果は、人的資本経営の非財務情報として活用できるデータとなり、ステークホルダー(投資家や求職者等)へのアピール、またM&Aの労務デューデリジェンスにも活用できます。

❷労務トラブル対応

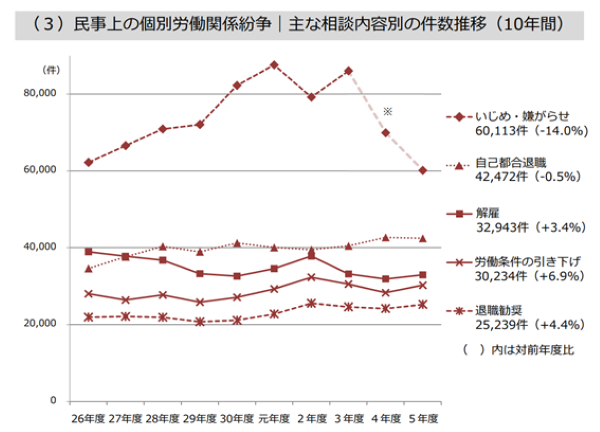

裁判所での社労士の役割が整理された背景は、労働トラブルが増えていることにほかなりません。下記は、個別労働関係紛争の相談内容の件数の推移です。 ダントツが、「いじめ・嫌がらせ」になっています。

出典:厚生労働省_令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況

出典:厚生労働省_令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況

この結果からは、パワーハラスメントは減少傾向のように思うかもしれませんが、実は、「いじめ・嫌がらせ」の値にはパワーハラスメントに関する相談は含まれていません。これは令和4年4月のパワーハラスメント防止措置の義務化(改正労働施策総合推進法)の全面施行に伴い令和4年度以降パワーハラスメントは別途集計することとなったためです。パワハラを含まないにもかかわらず他の相談内容に比べて突出しています。

ハラスメント対策は、自社では問題ないと思わずに、予兆がないかを確認することが大切です。万が一トラブルが発生すると、多大な時間もコストもかかります。労務トラブルは、御社の「ビジョン」に共感し共に働く従業員だけならば発生しません。そのためにも、ビジョンの浸透、良い風土を構築すること。各種制度を整えて、適切な教育と労務管理を行うことで、リスクを未然に防げます。予防法務により、コスト削減とリスク低減につながるという点が実務的には重要です。

❸新しい労務管理における専門家活用

社労士が、「経営の健全化に寄与する専門家」として法的に位置付けられることで、従来の「手続き代行の専門家」というイメージから一歩進み、人的資本経営や働き方改革を推進するパートナーとしての存在感が高まってきます。労務により高い専門的な知識が必要となる時代は、社労士を各種届出代行者として使うだけではなく、御社の人事戦略を実践するためにも、“人事×経営戦略”に伴走する専門家として社労士をどう関わらせるかを検討してみてはいかがでしょうか。

4.まとめ

今回の法改正により、社労士の社会的な役割が明確化されました。 企業として、実務的な確認ポイントは3つ、

1.人材活用・育成戦略において専門的な知見を高める

2.「監査的点検」の仕組みを検討する

3.労務トラブル対応として、社労士と弁護士の役割分担、協調体制を再確認する

第9次社労士法改正により、労務監査や紛争対応といった実務の現場で社労士が一層重要な存在となっていきます。 企業や人事・労務担当者にとっては、社労士を経営パートナーとして積極的に活用することが、これからの持続可能な組織づくりに直結していくでしょう。

出典:全国社会保険労務士連合会

出典:全国社会保険労務士連合会

「人を大切にする企業」づくりから「人を大切にする社会」の実現へ

この改正が目指す方向性を踏まえ、社労士との連携を深めていくことが、今後の企業経営において重要な戦略の一つとなるはずです。

次回予告

労務監査について解説する予定です。

出典:全国社会保険労務士連合会

出典:全国社会保険労務士連合会

HRコンサルティング事業局

プロデューサー(開業社会保険労務士) 田邊 良学

(株)日本交通公社(現JTB)に入社。新規事業開発や人事総務系ソリューションを担当。「組織と人財の最適なバランスこそがイノベーションを生み出す源泉」という信念のもと、人財一人ひとりの変革力を引き出し、新しい旅行業界のビジネスモデル開発を推進し、海外危機管理事業等を開発。事業企画から販売まで一貫した製販一体の推進力を学ぶ。

(株)日本交通公社(現JTB)に入社。新規事業開発や人事総務系ソリューションを担当。「組織と人財の最適なバランスこそがイノベーションを生み出す源泉」という信念のもと、人財一人ひとりの変革力を引き出し、新しい旅行業界のビジネスモデル開発を推進し、海外危機管理事業等を開発。事業企画から販売まで一貫した製販一体の推進力を学ぶ。

現在はJTBコミュニケーションデザインにて、組織開発ソリューション「WILL CANVAS」を担当。新規事業開発の経験と社労士としての専門知識を融合させて、事業戦略と人事戦略の両面から企業の成長を支援している。

【資格】社会保険労務士(開業)、両立支援コーディネーター、運行管理者資格者(旅客)、海外安全・危機管理責任者、防災士、など。

企業への導入事例から学ぶ

インナーブランディング活動の具体的な進め方

JTBデザインコミュニケーションが実際にコンサルティングしているA社を例に、実際にインナーブランディング活動を取り入れた事例を資料としてまとめました。 今後インナーブランディング活動を取り入れる上での参考となるはずです。ぜひご一読ください。

- 人と組織

- 2025/10/06