前回は、サーベイフィードバックの重要性と実践方法について解説しました。今回の最終回では、ファシリテーションのコツと、サーベイフィードバックの要となる「ガチ対話」について、具体的な事例を交えながら、その効果的な進め方を解説します。

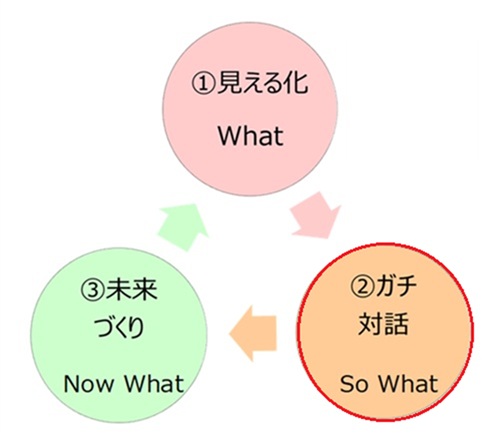

前回の復習となりますが、サーベイフィードバックは、①見える化 ②ガチ対話 ③未来づくり の3つのステップから成っていました。このうち ②ガチ対話が効果的なものとならない限り、組織の未来づくりにはつながりません。

ファシリテーションの落とし穴

まず、ファシリテーションがうまくいかない典型的な例を見てみましょう。

こちらはある会社の1つのチームで課長を中心にサーベイフィードバックを実践している事例です。今回の事例の登場人物は以下の5名です。

Aさん(課長、ファシリテーター役)

Bさん(ベテラン営業マン)

Cさん(中堅営業担当)

Dさん(若手営業担当)

Eさん(カスタマーサポート担当)

ではさっそく、ファシリテーター役のA課長が口火を切ります。なお、本来のサーベイフィードバックは、前回解説したとおり「目的説明」「グランドルールの共有」「データの提示」に沿って進めますが、今回の事例ではそれすでに終えており、次のステップである「データについての話し合い」に入った、という想定です。実際の対話が行われている情景を想像してみてください。

A:皆さん、今回のサーベイ結果を見て、どう思いますか?営業活動の質は70点とまずまずですが、職場の

協力体制が40点と低いですね。

B:営業活動の質が高いのは、個々の努力がしっかり評価されているからだと思います。個人の成果が見え

るのは良いことですね。

D:でも、目標達成が本当に難しくて…特に協力体制が低いと、個人での負担が大きく感じます。

A:なるほど、様々な意見がありますね。確かに、業績を上げるためには個々の努力が必要です。Bさんの

意見のように、個人の成果を重視することは重要だと思います。他の人はどう思いますか?

D:でも、協力体制が低いと、どうしても孤立してしまいます…

A:協力体制については、それぞれの関係はできていると思うので、皆さんがお互いに意識しあって、積極

的に動けば改善できるのではと思います。チームの雰囲気はそれほど悪くないと思うのですが、皆さんど

う思いますか?

C:最近は情報共有が減って、各自が自分の成績だけを気にしているように見えます。

A:情報共有は大事ですね。ただ、営業は基本一人ひとりが、しっかり顧客に向き合い、結果を出そうとす

る気持ちが一番大事です。ところでEさん、最近クレームが増えているとのことですが、具体的にどんな

問題がありますか?

E:ええと、顧客の本当のニーズを理解せず、短期的な売上げにこだわるケースが増えているようです。

A:それは問題ですね。お客様のニーズをしっかり把握しクレームが出ないようにし、一人一人が努力を積

み重ねることで成果を残せるようがんばっていきましょう。

(メンバーは黙り込み、議論が停滞)

この例には、いくつかの問題点があります。

1.特定の意見への偏り

AはBの意見を肯定的に取り上げていますが、Dの懸念に対しては十分に耳を傾けていません。

2.表面的な解決策の提示

協力体制の問題に対して、「お互いに意識しあって」という抽象的な呼びかけに終わっています。

3.自身の意見の押し付け

「チームの雰囲気はそれほど悪くないと思う」と、ファシリテーターが自身の見解を述べています。

効果的なファシリテーションのコツ

では、どのようにすれば効果的なファシリテーションができるでしょうか。以下にポイントをまとめます。

1.中立的な立場を保つ

全ての意見を公平に扱い、特定の意見に偏らないようにします。

例:「Bさん、Dさん、それぞれ異なる視点からの意見をありがとうございます。他の方はいかがでしょ

うか?」

2.積極的傾聴

参加者の発言をよく聞き、理解を示します。

例:「Dさん、目標達成の難しさと個人の負担について言及されましたね。もう少し具体的に教えていた

だけますか?」

3.オープンな質問

参加者の思考を促す質問を心がけます。

例:「協力体制が低いことで、具体的にどのような影響が出ていますか?」

4.議論の可視化

重要なポイントをホワイトボードなどに記録し、全員で共有します。

例:「協力体制」「個人の成果」「目標達成の難しさ」などのキーワードを書き出し、関連性を図示す

る。

5.深掘りの促進

表面的な議論で終わらせず、根本的な原因を探ります。

例:「なぜ協力体制が低下してしまったのでしょうか?これまでと何か変わったことはありますか?」

改善されたファシリテーションの例

以上のポイントをふまえ、先ほどのチームで行った対話に関して、「よくなった事例」を紹介します。

A:皆さん、サーベイ結果について様々な意見が出ていますね。BさんとDさんから異なる視点が示されまし

た。他の方はいかがでしょうか?

C:私も協力体制の低さが気になります。最近は情報共有が減って、各自が自分の成績だけを気にしている

ように見えます。

A:なるほど、情報共有の減少についてご指摘いただきました。これは協力体制の低さとどのように関連し

ていると思われますか?

E:私からは、顧客満足度の低下も懸念事項として挙げたいです。クレームが増えている印象があります。

A:重要なポイントですね。顧客満足度の低下と、先ほどの協力体制や情報共有の問題は、何か関連がある

かもしれません。皆さん、どのようにお考えですか?

(以下続く)

このアプローチでは、ファシリテーターは中立的な立場を保ちつつ、参加者の意見を引き出し、問題の本質に迫ろうとしています。 同じケースでも、ファシリテーターの進め方次第でこのような差が生じることをご理解いただけたでしょうか?

まとめ

効果的なサーベイフィードバックを行うためには、ファシリテーターが中立的な立場を保ちつつ、参加者の意見を深く掘り下げていくことが重要です。表面的な解決策を急ぐのではなく、問題の根本原因を探ることで、より効果的な改善策を見出すことができます。

最後に、組織の課題には「技術的問題」と「適応課題」があるという考え方があります。(ハイフェッツ教授のリーダーシップ論) 技術的課題は明確な解決策があり、“How”さえ分かれば努力して解決できる問題です。しかし一方の適応課題は問題の本質を見極めるのが難しく、組織の価値観や行動様式の変革が必要となる課題です。

サーベイフィードバックでは、この両方の視点を持ちながら議論を進めることで、より深い洞察を得ることができるでしょう。

この連載が、皆様の組織におけるエンゲージメント向上の一助となれば幸いです。

HRコンサルティング事業局

シニアコンサルタント 森田 朋宏

大学卒業後、出版社勤務を経て独立系コンサルティング会社に転身。中堅・中小企業の組織・人事改革、退職金・企業年金制度改革等のコンサルティング、管理者研修等、幅広い支援を行う。

大学卒業後、出版社勤務を経て独立系コンサルティング会社に転身。中堅・中小企業の組織・人事改革、退職金・企業年金制度改革等のコンサルティング、管理者研修等、幅広い支援を行う。

その後、メガバンク系シンクタンクに転職し、経営戦略を実現するための組織課題の抽出、および課題解決のための人事制度構築をベースに、大手上場企業から中堅企業の幅広い業種においてコンサルティング活動を実践。

近年は人的資本経営に着目し、ISO30414リードコンサルタント/アセッサーの資格を取得。

会社のビジョンを知る社員は「半数」の現実

外部環境の変化が激しい今、社員が会社で働く際のよりどころとなる企業理念やビジョンの浸透が、今まで以上に重要になります。

ここでは「会社のビジョンに関する意識調査2020」の結果から、ビジョン浸透の実態と社内に浸透させるためのポイントについて探ります。

- 人と組織

- 2025/07/14